骨粗鬆症(こつそしょうしょう)ってどんな病気?

〜女性に多い理由と、今日からできる4つの予防法〜

皆さんは「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」という言葉を聞いたことがありますか?

最近はテレビや健康診断でもよく耳にする病気です。

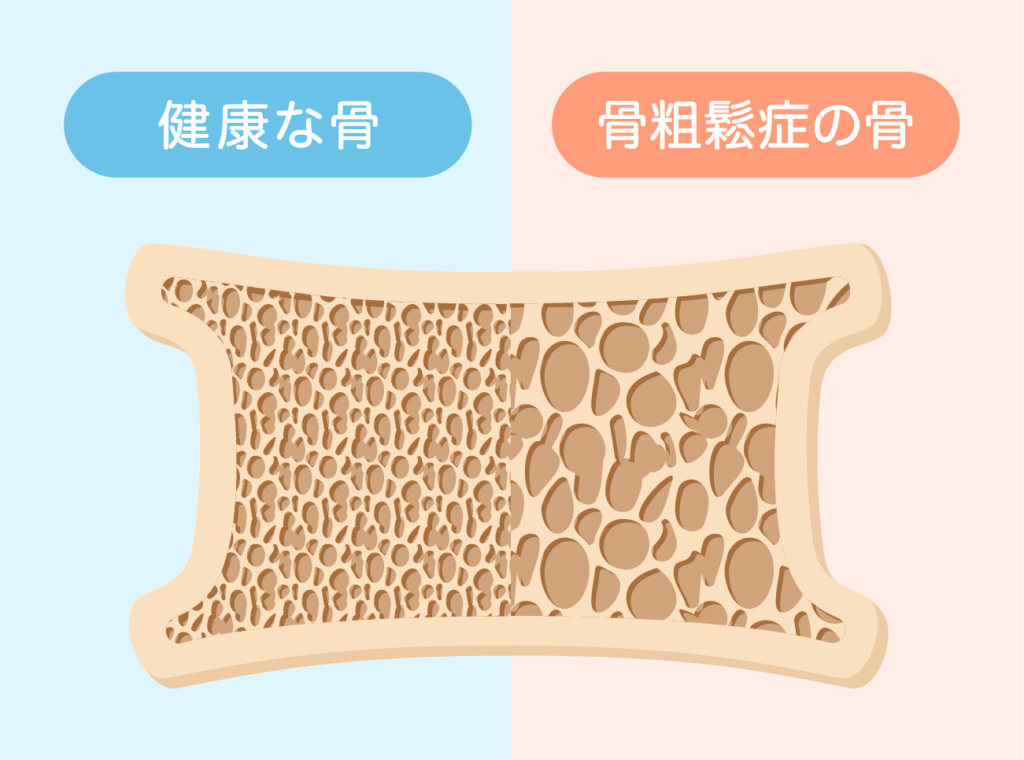

骨粗鬆症は、骨の中がスカスカになり、ちょっとした転倒や衝撃でも骨折しやすくなる状態のことをいいます。特に「歳をとると骨が弱くなる」というイメージを持っている方も多いと思いますが、実は年齢だけが原因ではありません。女性の場合は閉経後のホルモンバランスの変化も大きく関係しています。

今日は、骨粗鬆症になりやすい理由や、整体院でもよくご相談いただく「予防法」について、わかりやすくお話しします。

なぜ女性は骨粗鬆症になりやすいの?

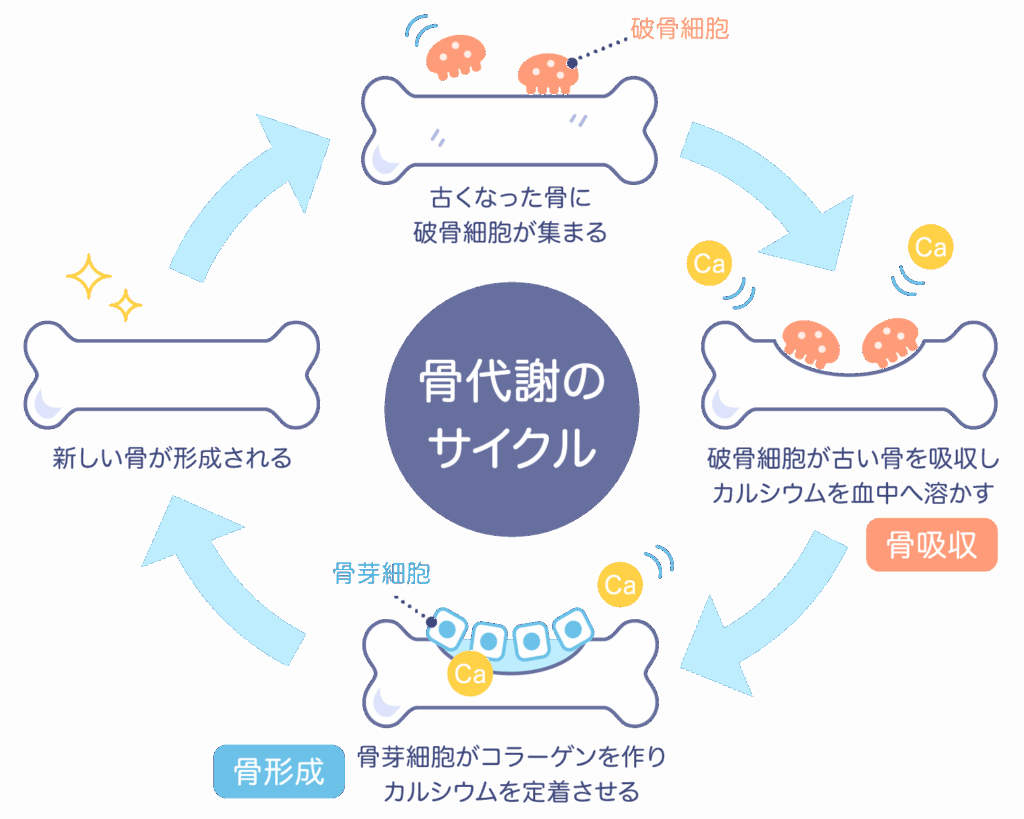

骨は、日々「壊しては作り直す」というサイクルを繰り返しています。これを「骨の新陳代謝」といいます。

特に女性の骨を守ってくれているのがエストロゲンという女性ホルモンです。

エストロゲンは、骨の新陳代謝のバランスを保つ大切な役割を持っています。ですが、閉経を迎えるとこのホルモンの分泌が急激に減ってしまい、骨の新陳代謝のバランスが崩れてしまいます。

その結果、骨がどんどん弱くなり、骨折しやすい状態になってしまうのです。

特に注意が必要なのは「背骨の圧迫骨折」や「大腿骨(太ももの付け根)骨折」です。骨粗鬆症による骨折は、転倒やくしゃみ、重い荷物を持っただけでも起きる場合があります。

骨粗鬆症を防ぐ4つのポイント

骨粗鬆症は「年齢のせい」と諦めなくても大丈夫です。

日々の生活習慣を見直すことで、骨の健康を守ることができます。ここでは整体院でもアドバイスしている4つのポイントをご紹介します。

食事から骨を強くする!

骨の材料になる「カルシウム」はもちろん大切ですが、カルシウムだけでは骨を強く保つことはできません。

実は「ビタミンD」と「ビタミンK」も一緒にとることで、骨の健康をサポートしてくれます。

- カルシウム:牛乳、ヨーグルト、小魚、大豆製品など

- ビタミンD:鮭、サバ、きのこ類、日光浴

- ビタミンK:納豆、ほうれん草、ブロッコリーなど

骨を作るためには、バランスよく栄養をとることが大切です。特に朝ごはんと昼ごはんをしっかり食べることで、骨への栄養補給がスムーズになります。

運動で骨に刺激を!

骨は「負荷(ふか)」がかかることで強くなる性質があります。運動不足になると骨への刺激が減ってしまい、骨が弱くなりやすいのです。

おすすめはウォーキングや軽いジャンプ、スクワットなど、自分の体重を使った運動です。無理なく続けられる運動習慣を作ることで、骨の強さを保つことができます。

また、整体やストレッチで「正しい姿勢」を整えておくことも、骨や関節に余計な負担をかけずに安全に運動するポイントです。

質の良い睡眠が骨を育てる!

実は「骨を修復・再生するホルモン」は、寝ている間に多く分泌されます。

特に深い眠りの時間に出る成長ホルモンは、骨の再生や体の修復にとても大切な働きをしています。

夜しっかり眠るためには、日中にセロトニンというホルモンをしっかり分泌することが重要です。セロトニンは太陽の光を浴びたり、軽い運動をすることで活発になります。そして夜になるとセロトニンはメラトニンという睡眠ホルモンに変わり、スムーズに眠りにつく手助けをしてくれます。

- 朝はカーテンを開けて太陽の光を浴びる

- 昼間は軽く体を動かす

- 夜はスマホやテレビの光を控えめに

これだけでも、骨の健康に関わるホルモンの分泌リズムが整いやすくなりますよ。

骨密度を知ろう!

今の自分の骨の状態を知ることも予防の第一歩です。

骨粗鬆症は痛みが出るまで気づかない方も多いため、骨密度検査を受けて自分の骨の状態を確認しておくと安心です。

整体院では、姿勢や筋力のバランスを整えて転倒予防のサポートも行っています。骨折リスクを減らすためにも、定期的に体のケアをしていくことが大切です。

病院で骨粗鬆症の薬を処方してもらう!

もし検査で「骨密度が低い」と診断された場合、薬による治療が選択されることもあります。

骨粗鬆症のお薬には、大きく分けて2つの役割があります。

① 骨の破壊(吸収)を抑える薬

→ 骨がどんどん壊れるのを防ぎ、骨密度の減少を食い止めます。

有名なのはビスホスホネート製剤やSERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)などです。女性ホルモンに似た働きをする薬もあります。

② 骨を作る(形成)力を高める薬

→ 骨を新しく作るスピードを上げるお薬です。

例えば副甲状腺ホルモン製剤(PTH製剤)などがあります。

薬は骨密度や年齢、生活状況によって種類が変わります。病院で医師が診断し、あなたに合った治療法を提案してくれます。

薬だけでなく、食事や運動も大切にしながら、総合的に骨を守ることが大事です。

まとめ

骨粗鬆症は「年齢や体質だから仕方ない…」と思われがちですが、

実は日々の生活習慣を整えることで、しっかり予防できる病気です。

必要に応じて薬のサポートを受けつつ、

「食事」「運動」「睡眠」を見直すことで、骨の健康を守り、将来の骨折リスクを減らすことができます。

当院では、骨を守るための正しい姿勢や運動方法のアドバイスも行っています。

「いつまでも元気に動ける体」を目指して、今日から骨の健康づくりを始めてみませんか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。