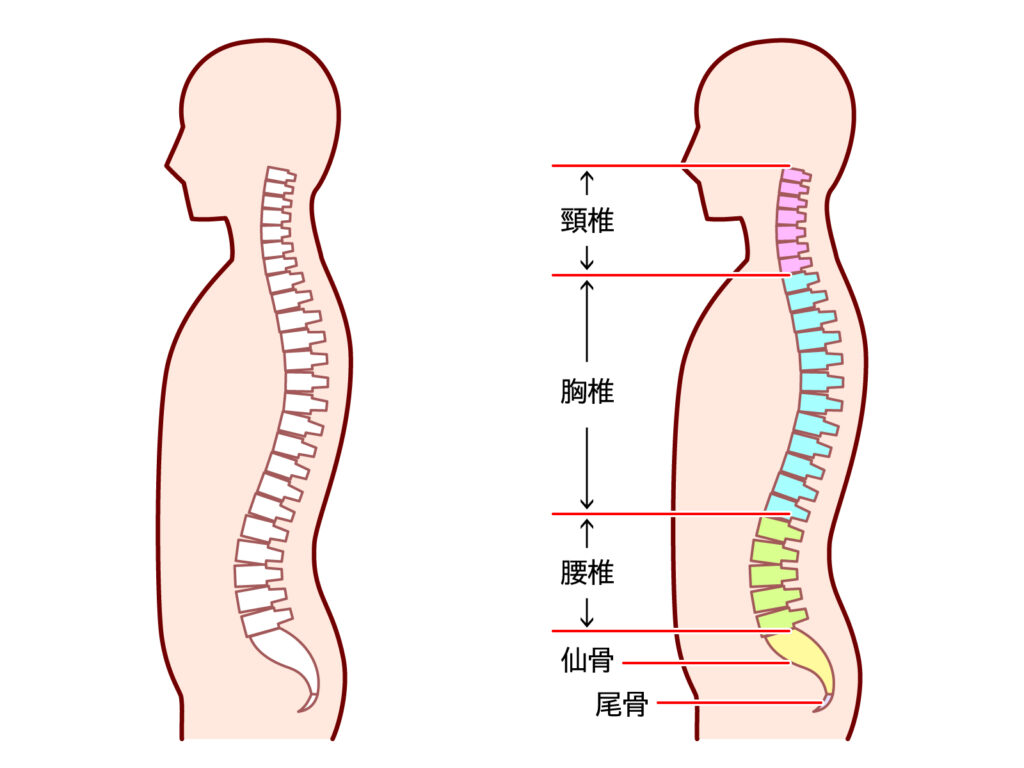

正常な背骨は、前後方向に自然なS字カーブを持っていますが、左右方向には曲がっていません。

側弯とは、背骨(脊椎)が側方の曲がってしまうことをいいます。

側弯症の原因

側弯症の原因は大きく4つあります。

①突発性側弯症

特発性側弯症は、最も一般的なタイプで、原因がはっきりしていない場合を指します。このタイプは、背骨が異常に曲がる理由が明確でないため「特発性」と呼ばれます。特発性側弯症は、特に思春期(10〜18歳)の急成長期に発症することが多いです。

②先天性側弯症

先天性側弯症は、生まれつき背骨に異常があることによって引き起こされます。この異常は、背骨の発育過程で何らかの問題が生じることにより起こります。

③神経原生側弯症

神経筋性側弯症は、神経や筋肉の異常が原因で発症します。これにより、筋肉のバランスが崩れ、背骨が歪むことになります。

・脳性麻痺

・筋ジストロフィー

・脊髄損傷

④後天性側弯症

後天性側弯症は、事故や病気によって背骨に異常が生じ、その結果として側弯が起こる場合です。これには以下のような原因があります。

・骨折や外傷

・脊椎腫瘍

・感染症

・関節リウマチや骨粗鬆症

側弯症が姿勢に与える影響

側弯症は背骨が正常な位置からずれて曲がってしまうため、以下のような姿勢の変化が現れます。

・肩や骨盤の高さの不均衡

側弯症では、背骨が左右に曲がるため、肩や骨盤の高さが左右で異なることがあります。これにより、見た目にも左右非対称な姿勢になってしまいます。

・肩甲骨の突出

曲がりによって、背骨が回旋(ひねり)することがあります。そのため、背中にある肩甲骨が片方だけ突出して見えることがあります。

・不均等な腰部のカーブ

側弯症が進行すると、腰部の曲がり具合が左右で異なり、これが原因で腰痛や体の歪みを引き起こすことがあります。

・姿勢の崩れ

側弯が進行することで、背骨が側方に曲がり、体の軸がずれます。このため、姿勢が崩れ、背中や腰、首に負担がかかりやすくなります。

不良姿勢が側弯症に与える影響

側弯症の原因そのものは背骨の構造的な異常ですが、不良姿勢が影響を与えることもあります。特に、以下のような姿勢が側弯症の進行に関与する可能性があります。

・長時間の不良姿勢

長時間、悪い姿勢で座ったり立ったりしていると、背骨に不均等な力がかかります。これが筋肉のアンバランスを引き起こし、背骨の形が歪んだり、側弯症が悪化することがあります。例えば、前かがみで座る姿勢足を組んで座る姿勢、片側に体重をかける立ち方は、背骨に不自然な圧力をかけ、筋肉の不均衡を引き起こす原因になり得ます。

・筋力の不均衡

不良姿勢が続くことで、体の片側の筋肉が過度に使われ、反対側の筋肉が弱くなることがあります。この筋力の不均衡が側弯症を引き起こす原因になることがあり、特に成長期の子どもでは、筋肉のバランスが背骨の成長に影響を与える可能性があります。

・前かがみ姿勢や猫背

猫背や前かがみの姿勢は、背骨に過度の圧力をかけ、側弯症の進行を助長する可能性があります。前かがみの姿勢では、背骨が自然に曲がってしまうため、筋肉や靭帯が引っ張られ、背骨が不安定になります。この姿勢が長期間続くと、側弯症が悪化するリスクがあります。

当店での改善方法

上記で挙げたような不良姿勢を取らないよう心がけることはとても重要です。

しかし、今までずっと続けていた姿勢を急に変えることはとても難しいと思います。

癖を直すということは簡単なことではないと思います。

当店では、普段の姿勢に気を付けていただくことは十分に説明しますが、それ以上にセルフケア(ストレッチや体操)の重要性を説明しています。

カウンセリングで普段どのような姿勢をしているか、身体を見させていただいて身体がどのように崩れているかを確認・説明し、自宅だけでなく、可能であれば職場でもできるような簡単な運動の指導を行っています。

セルフケアは「継続すること」が重要なので、最初は継続できる簡単なものから始め、運動習慣がついてくれば少しずつレベルを上げていきます。

側弯症でお悩みの方は、ぜひ当店にご相談いただければと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。