枕難民

「枕が合わないんです…」というご相談が増えています

「なかなか自分に合う枕が見つからない」

「朝起きたら首や肩が痛い」

このようなお悩みを抱えている方は、思っている以上に多くいらっしゃいます。

寝具の中でも「枕」は特に個人差が大きく、合う・合わないがはっきりと出るアイテムです。

だからこそ、「おすすめの枕はありますか?」と聞かれることも多いのですが、まず最初にお伝えしたいのは、私は枕の専門家ではないということです。

枕の素材や高さを専門に研究しているわけでもなく、特定の枕を販売しているわけでもありません。

ただ、筋肉や骨格、寝ているときの姿勢と重力のかかり方など、体の専門家として「枕が体にどう影響するか」はお伝えすることができます。

実は私自身も“枕難民”です

正直に言いますと、私自身もこれまで「これだ!」という枕に出会えていません。

低反発、高反発、パイプ素材、オーダーメイド……さまざま試してきましたが、結局どれも決め手に欠け、満足できるものは見つかっていないのが現状です。

なぜこれほどまでに枕選びが難しいのでしょうか。

その理由のひとつは、「試せないこと」にあります。

お店で数分横になっただけでは、本当に体に合っているかどうかはわかりません。

さらに、合う・合わないは一晩だけでは判断できず、数日~数週間使って初めて「なんとなく首や肩が楽になったな」と感じるものです。

それだけに、何度も買い替えることになり、“枕難民”になってしまう方が多いのです。

首の問題だけではなく、背骨全体が関係している

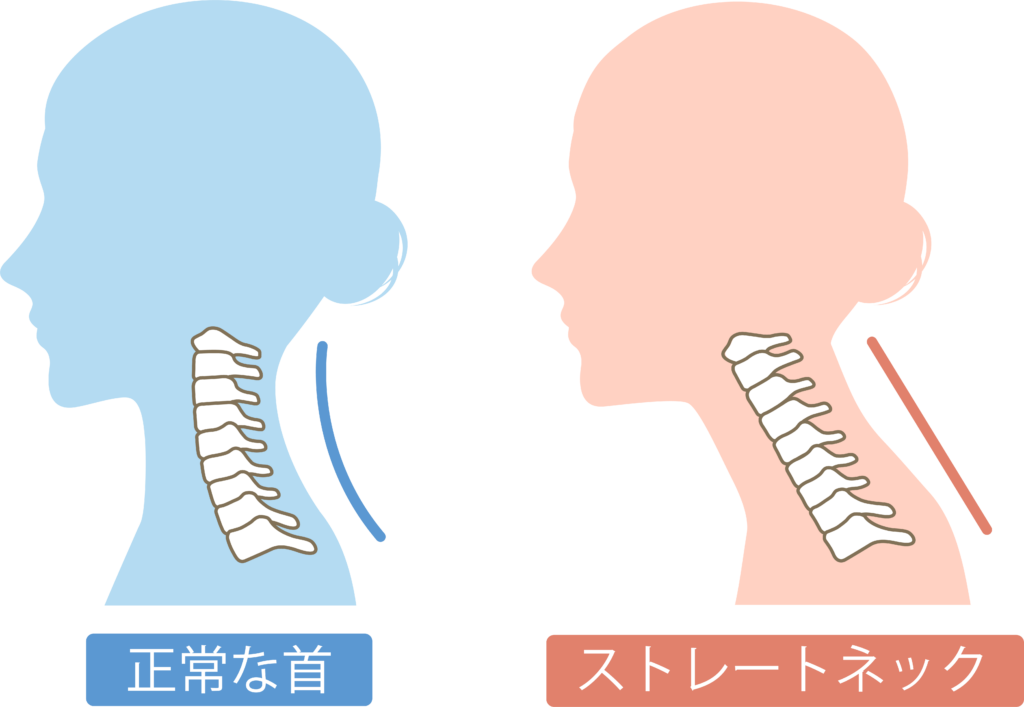

多くの方が「枕=首を支えるもの」と思っていますが、実際には首だけでなく背骨全体のバランスが関係しています。

背骨は、首(頸椎)・背中(胸椎)・腰(腰椎)と一続きでつながっており、どこか一部が歪んでいたり、筋肉が緊張していたりすると、寝たときに首にも影響が出ます。

たとえば、猫背の方が仰向けに寝ると、自然と頭が前に出た状態になります。

このとき、首のカーブ(生理的湾曲)は崩れ、どんな枕を使っても「なんか合わない…」と感じてしまうのです。

このように、枕が合わないのは枕のせいだけではなく、自分の体の状態の影響も大きいということを、まず知っていただきたいのです。

姿勢が変われば、合う枕も変わります

ここで、もう一つ大切な視点があります。

それは、「姿勢が変われば、合う枕も変わる」ということです。

たとえば、姿勢改善や骨格調整によって、首のカーブが整ってくると、それまで「高すぎる」と感じていた枕がちょうどよく感じるようになったり、「合っていた」と思っていた枕が逆に違和感に変わったりすることもあります。

つまり、枕を選ぶうえで重要なのは、「今の自分の姿勢」に合っているかどうかです。

そしてその姿勢は、日々の生活習慣や運動、そして施術によって変化する可能性があります。

だからこそ、枕だけを変えるのではなく、体の姿勢そのものを見直すことが、快適な睡眠への第一歩になります。

まずは体を整えることから始めましょう

「合う枕が見つからない」と感じている方の中には、実は体の歪みが大きな原因になっている方も少なくありません。

姿勢を整えることで、首や肩への負担が軽減され、結果として枕もシンプルなもので快適に眠れるようになるケースもあります。

当院では、背骨や骨盤のバランスを確認しながら、その人に合った寝姿勢や枕の高さのアドバイスを行っています。

無理に高価な枕を買う前に、一度ご自身の体の状態をチェックしてみませんか?

最後に|枕選びに迷ったら、まずは体を見直してみてください

「枕を変えても良くならない」

「どれを使ってもいまいちしっくりこない」

そんなあなたは、もしかしたら枕ではなく、体のほうに問題があるのかもしれません。

ひとりで悩まず、まずは体の状態を整えることから始めてみませんか?

枕難民から抜け出すヒントは、意外と近くにあるかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。