頭痛について

「病院で薬をもらっても、頭痛が良くならない……」そんな悩みを抱えていませんか?

頭痛にはさまざまな種類があり、生活習慣や環境が影響していることも多くあります。今回は、薬に頼らずに頭痛を和らげるための生活習慣の見直しや温熱療法について、分かりやすくご紹介します。

生活習慣を見直す

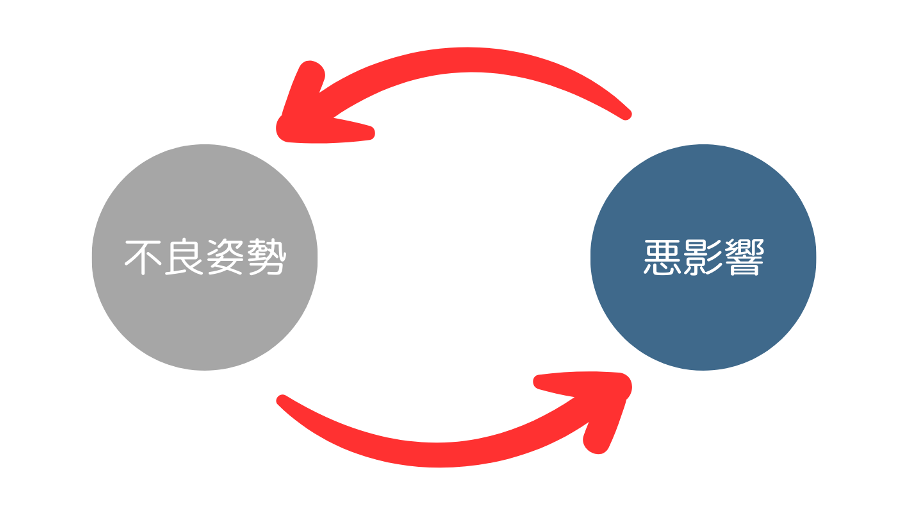

頭痛の原因には、睡眠不足、食生活の乱れ、ストレス、運動不足などが関係していることが多いです。これらを改善することで、頭痛の頻度を減らすことができます。

① 睡眠の質を上げる

睡眠不足や寝る時間がバラバラだと、自律神経が乱れ、頭痛が起こりやすくなります。次のポイントを意識してみましょう。

- 毎日同じ時間に寝る・起きる(休日もできるだけ一定に)

- 寝る1時間前はスマホやPCを見ない(ブルーライトが睡眠の質を低下させる)

- カフェインやアルコールを控える(寝つきが悪くなる原因)

- 適度な運動をする(ウォーキングなど軽い運動が◎)

② 頭痛を引き起こす食べ物に注意!

食事の内容によっても、頭痛が起こりやすくなることがあります。特に、以下の食品は片頭痛を引き起こしやすいと言われています。

✖ 避けた方がいい食品

- チーズやワイン(チラミンという成分が血管を拡張)

- インスタント食品・スナック菓子(グルタミン酸ナトリウムが影響)

- 人工甘味料(アスパルテーム)(片頭痛を悪化させる可能性)

◎ 積極的に摂りたい食品

- マグネシウムが豊富な食べ物(ナッツ・バナナ・ほうれん草)

- オメガ3脂肪酸を含む食品(青魚・亜麻仁油・くるみ)

- 水分をこまめに摂る(脱水が頭痛を引き起こすことも)

③ 適度な運動で血流改善!

運動不足になると、血流が悪くなり、頭痛が起こりやすくなります。特にデスクワークが多い人は、こまめに体を動かしましょう。

🔹 おすすめの運動

- ウォーキング(1日20~30分):血流改善&リラックス効果

- ヨガ・ストレッチ:首や肩の緊張をほぐす

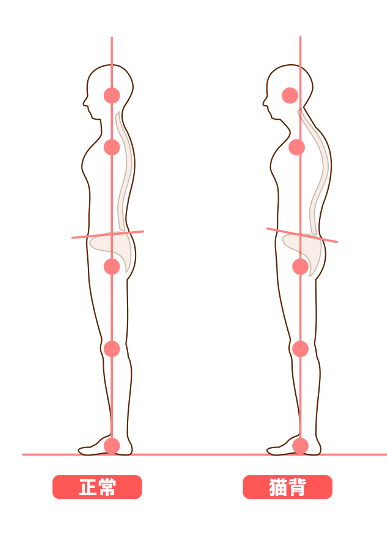

- 軽い筋トレ(スクワット・プランク):姿勢改善にも効果的

- 深呼吸:リラックス効果と首肩の緊張をほぐす

「激しい運動をすると頭痛が悪化する」という人もいるので、自分に合った強度で行いましょう。

④ ストレスをためない工夫をする

ストレスは片頭痛や緊張型頭痛の大きな原因の一つです。次のような方法で、ストレスを軽減してみましょう。

ストレス対策

- 深呼吸や瞑想をする(1日5分でOK)

- アロマを活用(ラベンダー・ペパーミントが頭痛に効果的)

- 気持ちをノートに書く(ストレスの整理ができる)

温熱療法で頭痛を和らげる

「肩や首のこりが原因で頭痛が起きる」という場合は、温めることで血流を良くし、痛みを和らげることができます。

① ホットタオルで首・肩を温める

やり方

- タオルを水で濡らし、軽く絞る

- 電子レンジで約1分加熱

- 首や肩に当てて10~15分リラックス

タオルが冷えてきたら、もう一度温めて繰り返すとより効果的です。

② お風呂にゆっくり浸かる

ポイント

- 40℃くらいのお湯に15分ほど入る(熱すぎると逆効果)

- 肩までしっかり浸かる(血流が改善し、リラックス効果アップ)

- エプソムソルト(硫酸マグネシウム)を入れると、さらに筋肉の緊張が和らぐ

③ 温湿布やカイロを活用する

市販の温湿布やカイロを使って、首や肩を温めるのもおすすめです。

- 温湿布(めぐリズムなど)を使う

- 肩や首に貼るカイロを使う(低温やけどに注意)

まとめ

病院の薬を飲んでも頭痛が治らない場合は、生活習慣を見直し、温熱療法を取り入れてみるのがおすすめです。

🔹 生活習慣の改善ポイント

- 睡眠のリズムを整える(夜更かしはNG)

- 食事に気をつける(マグネシウムやオメガ3を意識)

- 適度な運動をする(ウォーキング・ヨガがおすすめ)

- ストレスを溜めない工夫をする(瞑想・アロマを活用)

🔹 温熱療法の活用法

- ホットタオルで首・肩を温める

- お風呂にゆっくり浸かる(40℃で15分)

- 温湿布やカイロで温める

頭痛に悩んでいる方は、ぜひ今日から試してみてください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。